CLAUDE BAILLON, MAITRE VERRIER

“J’ECRIS LA LUMIERE”

Maître verrier installé à Millau depuis 50 ans, Claude Baillon vient d’éditer l’ouvrage « Promenades de verre», guide des vitraux en Rouergue. En 144 pages, l’artiste vous conduit en Aveyron, d’églises en chapelles pour expliquer l’histoire de ces vitraux qu’il réalisa du Larzac aux confins du Cantal, un travail de l’ombre méconnu, parfois oublié. Entretien.

L’entretien débuta par cette question «puis je vous inviter à une visite virtuelle ?»

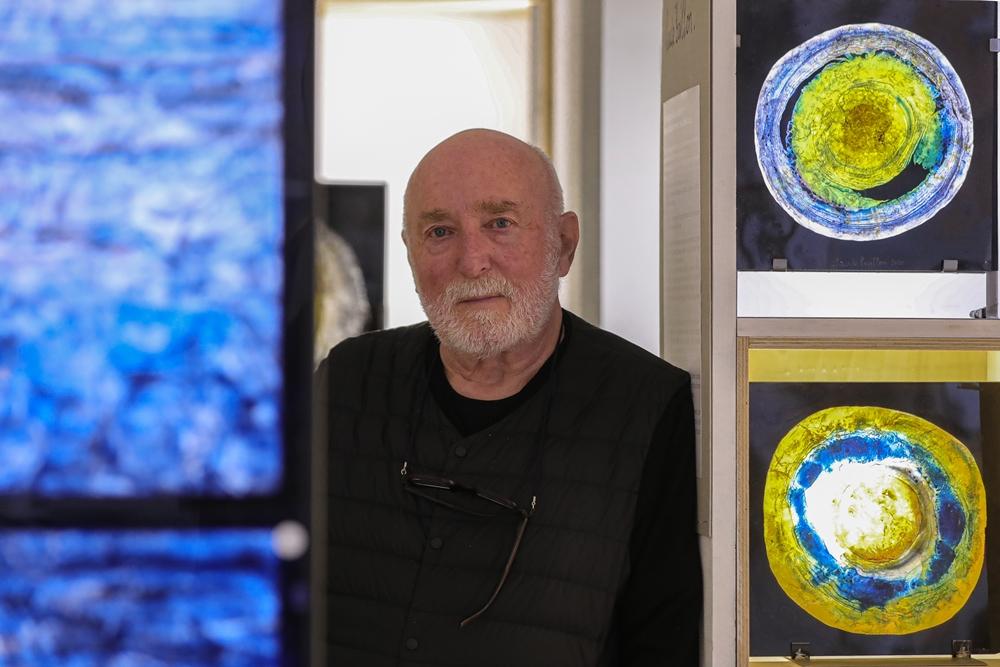

Nous étions assis l’un en face de l’autre, tous les deux sur de hauts tabourets. Dans l’atelier – galerie de Claude Baillon, l’artiste, maître verrier devant moi, le dos allongé, les jambes presque tendues, les mains jointes sur le ventre. En toile de fond, un fragment de rue, des passants nonchalants, parfois une tête curieuse, attirée par ces lumières astrales intrigantes comme des astéroïdes figées sur des plaques de verre, parfois aux mots très distinctifs, des engueulades pour des histoires de came ou de camelote, des parlottes brisant le silence de la rue.

A ma question, Claude Baillon, placide, acquiesça. Il ne restait plus qu’à s’installer confortablement à l’avant d’un grand bus au pare-brise panoramique, destination Saint-Sulpice dans la vallée du Trévezel. L’engin motorisé prenant la route de la vallée de la Dourbie, cette entaille, ce défilé où le Causse Noir et le Larzac en balcon semblent s’embrasser au détour d’une étroiture. Puis le virage suivant, adret et ubac dans l’affrontement, en éperons, comme un duel de falaises hautaines et souveraines, bombant le torse, vertige et verticalité comme armes chevaleresques.

Au pont de Cantobres, nous n’étions pas tout à fait arrivés à destination, la vallée du Trévezel s’ouvrant moins arrogante, plus nonchalante, la route grimpant en balcon pour admirer les flots impétueux roulant des eaux sauvages. Encore quelques virages, le petit hameau du Plot à notre droite, Saint Sulpice n’était plus très loin, les faitières de toits se devinant dans une courbe prononcée. Son petit pont, sa petite cabane en bois et fort heureusement une grande encoche pour se garer sur le bas-côté. Voilà, nous pouvions quitter le moelleux de nos sièges, les portes grandes ouvertes sur cette vallée où en contre-bas, le torrent, les eaux subitement gonflées profitait d’une soudaine liberté.

Je souhaitais conduire Claude Baillon dans ce petit hameau encore partiellement ruiné où dans l’encolure d’un riou sec prenant naissance à la pointe du Causse Bégon, une petite chapelle fut construite puis détruite et enfin reconstruite au XIXème siècle. Le maître verrier fut de l’aventure.

Pour rentrer dans ce petit édifice religieux, il ne faut pas craindre de se mouiller les pieds, le grand écart est obligatoire pour enjamber une large flaque d’eau alimentée par une source généreuse. La porte s’ouvre sans effort. Aussitôt, l’odeur du salpêtre est prenante. A gauche, une petite table et son urne. Au fond, se découpant dans une lumière froide, l’autel, une vierge blanche éplorée, la main droite sur le cœur, à plat, une croix et, collée au Christ, une rose rouge fanée et ce vitrail où l’eau tourbillonnante, turbulente, semble encastrée, enchassée. Le décor était posé, dans la pénombre des prières, l’entretien pouvait débuter.

. Nous venons de réaliser une petite promenade de verre virtuelle. «Promenades de verre», c’est justement le titre du livre que vous venez de publier. Pour quelles raisons avez-vous réalisé cet ouvrage ?

C.B. : Avec ce livre, j’ai voulu faire le point car beaucoup de gens me disaient « nous avons vu vos vitraux à tels endroits mais où puis-je en voir d’autres ?». Alors, je leur griffonnais un itinéraire à la main. D’où l’idée d’écrire un livre pour répondre à toutes ces questions. Et en même temps, cela me permettait de faire un bilan sur ce que j’avais fait en Aveyron. Pour montrer que le vitrail est souvent oublié. Les gens connaissent les vitraux mais ne connaissent pas les verriers. Moi, je posais les vitraux et je partais sans jamais connaître le rapport des gens avec mes vitraux. C’est un fait culturel français, comment dire ? Cette indifférence du travail artisanal, des arts décoratifs en général. A l’Académie des Beaux Arts, il y a la peinture, la gravure, la sculpture et la photographie car ce sont des formes d’art qui permettent de spéculer, il y a une valeur marchande. Alors qu’au Japon, des verriers de mon niveau sont considérés comme trésors nationaux.

. S’agit-il d’un manque de considération ?

C.B. : Complètement, c’est un constat. Mais cela ne m’empêche pas de vivre. Prenez l’exposition à la Cité de l’Architecture sur le vitrail. Il n’y a eu aucun verrier d’invité. C’est-à-dire que tous les vitraux qui ont été présentés sont des vitraux de peintres exécutés par des verriers bien évidement mais aucun créateur en vitrail issu de cette profession ne fut présent.

. Pour cette « Promenade de verre », nous nous sommes donc arrêtés à la chapelle de St-Sulpice. Quel souvenir gardez-vous de cette première visite ? Cela débute-t-il par une appropriation d’un lieu ?

C.B. : C’est un peu comme de franchir le Canal de Suez, il y a des pilotes qui remplacent le capitaine du navire pour un parcours spécifique. Et bien moi, c’est un peu cela. Je suis le capitaine de cette chapelle pour y créer des vitraux que l’on m’a commandés et puis une fois que le chantier est terminé, je transmets ces vitraux à une communauté car cela ne m’appartient plus. C’est cela, l’esprit général.

. Dans votre ouvrage, vous écrivez «un vitrail, c’est un dialogue avec la nature et la chapelle». De quelle liberté jouissiez-vous pour créer un vitrail ?

C.B. : Moi, j’essaie d’être le plus juste envers le bâtiment. Mais la liberté est toute relative, il n’y a pas de liberté, il y a des contraintes que l’on essaie de supprimer le plus possible. D’ailleurs, je n’aime pas lorsque l’on me dit «Faites ce que vous voulez, vous êtes libre». Cela ne veut rien dire. Au contraire, plus il y a de contraintes et plus j’ai une idée précise vers laquelle je vais m’échapper. A St-Sulpice, l’eau m’a servi de guide, de cohérence. C’est un lieu de croyance, de mythes. Il y a cette phrase légendaire (il cherche la phrase exacte) «puisque je meurs par l’eau, désormais, quand on en voudra, il faudra me le demander» que j’ai intégrée à l’un des vitraux.

. Etait-ce la première fois que vous abordiez l’écriture sur verre avec un message ?

C.B. : Je l’avais fait pour une église à Chartres. En terrain miné car à Chartres, il y a beaucoup de verriers, c’est une chasse gardée. Et un copain qui avait un atelier m’avait prévenu «Tu perds ton temps, tu n’as aucune chance ». Je l’avais fait qu’en même et j’avais intégré des écritures sur la Bible car à l’origine, le rôle du vitrail a deux fonctions, la première c’est apporter de la lumière en fermant l’édifice avec un matériau transparent et lumineux. Et en même temps, on racontait la Bible, l’Evangile à un peuple qui ne savait pas écrire. Et ce qui est très intéressant, c’est que l’apogée du vitrail est presque simultanée avec l’invention de l’imprimerie. L’imprimerie prend le relais du vitrail pour éduquer.

. Cependant, vous-même, vous vous êtes émancipé de la représentation biblique pour aller vers une voie contemporaine…

C.B. : Et abstraite bien que je n’aime pas beaucoup ce terme, je lui préfère non figurative encore que l’on peut trouver des similitudes. Moi, je suis influencé par la nature qui me guide et qui me structure comme par exemple, lorsque je recherche une représentation du ciel, des nuages. C’est non figuratif mais en même temps, il y a des références avec la nature, au ciel, c’est spécifique aux Causses.

. La lumière ambiante que l’on trouve dans un édifice peut-elle influencer votre création ?

C.B. : Il y a des bâtiments, c’est comme avec les individus, on est en empathie ou pas avec eux. Il y a des bâtiments qui vous inspirent, on y trouve de l’harmonie, à ce moment-là, on les accompagne. On essaie de se fondre dans cette harmonie et de l’accompagner. Ce fut le cas à Estaing. Il s’agit d’une église du 15ème qui a été revisitée au 18ème siècle, avec un mobilier baroque, avec des dorures, beaucoup de bois dorés. J’ai accompagné cette coloration pour obtenir une certaine dominante dorée. Il me semble que je n’avais pas le choix. Mais Il faut se méfier de la symbolique de la lumière. On dit «les alchimistes de la lumière» mais c’est à la fois plus simple et plus compliqué. Il est vrai que la lumière, cela fascine. C’est un art curieux. Tenez au Louvre, il y a très peu de vitraux, 3 ou 4, pas plus. Mais il y a une salle du 16ème siècle avec des sculptures et un vitrail. Et bien ce vitrail, il bouffe toute l’attention de la salle.

. En arrivant en Aveyron début des années 70, aviez-vous le sentiment que ce territoire serait riche en bâtiments pour que vous puissiez vous exprimer ?

C.B. : Pendant 10 ans, nous avons été à la Ferté-Milon, Elisabeth (son ex-épouse) et moi où j’ai réalisé quelques gros chantiers dans le Nord de la France donc j’étais confiant. Quand on est jeune, on ne se pose pas ce type de question. Je n’ai pas choisi l’Aveyron pour cela. Au contraire. C’est une terre chrétienne mais je suis athée, c’était une terre de droite mais j’étais dans la lutte anti militariste. Je n’avais donc pas le profil qui correspondait mais en même temps, j’ai eu affaire à des élus locaux et à des associations, à un environnement qui n’a pas tenu compte de tout cela. Ce ne fut pas clivant car ils savaient bien que les vitraux que je faisais profiteraient surtout au bâtiment et moins à moi-même.

. En 1971, lorsque vous arrivez en Aveyron, s’agissait-il d’une démarche dictée par un engagement politique ?

C.B. : Non pas du tout. La lutte a débuté en 1971 et nous avions trouvé la maison en 1969. On l’a achetée en 1970, nous l’avons restaurée et mise en état pour y habiter en 1971 et nous nous sommes installés aux Brouzes début 1972.

. Désolé de vous poser cette question à laquelle vous avez répondu 100 fois, mais quelles sont les raisons vous poussant à quitter la région parisienne ?

C.B. : Nous débutons à zéro à la Ferté-Milon où nous avons eu une courbe ascendante très très rapide. On s’est retrouvés à l’âge de 30 ans dans la situation de gens de 50 ans ou 60 ans en termes de notoriété. Elisabeth a eu le prix de la Vocation puis un super prix de la Vocation avec Michel Siffre. A 30 ans, cela nous a fait peur. Alors on s’est dit «on efface tout». Nous souhaitions aller vers une terre vierge. Et le Larzac était une terre vierge, sans artistes. Et puis dès le départ, nous avons participé à la Lutte du Larzac en rencontrant une communauté de lutte.

. Vous vous inscriviez donc dans cette lutte…

C.B. : C’est une bonne question, car nous n’étions pas des paysans et pas maoïstes affichés. Alors nous avons résisté et nous avons pris notre place sans la demander en tant que citoyens vivant sur le plateau. On a eu la chance d’avoir comme voisin les Tarlier, Guy était le chef du Larzac, donc on a fréquenté le noyau « directeur », il faut mettre les guillemets à tout cela. Moi, la politique ne m’intéressait pas beaucoup. Nous, nous étions engagés dans la création. Alors je me suis mis au service de la lutte avec ce que je savais faire. Je savais dessiner donc j’ai réalisé beaucoup d’affiches. Mais je ne me suis jamais posé en tant qu’artiste du Larzac. Le concept d’artiste engagé ne me plaisait pas beaucoup. L’artiste, c’est son art, point.

. La lutte a duré une décade, de 71 à 81, comment exerciez-vous votre métier dans un tel contexte ?

C.B. : Et bien, j’ai eu la chance de rencontrer des gens comme l’abbé Bernard Molinié à Estaing. Il était devenu le responsable du patrimoine diocésain en Aveyron. Ce curé, c’était un bulldozer. C’est bien d’être un bulldozer quand les gens savent ce qu’ils veulent. Il n’avait pas une idée très précise mais il m’avait montré des vitraux que j’avais réalisés à Villecomtal. Et en même temps, le fait de participer à une communauté, j’ai mis cette expérience à profit. Je suis devenu président de la chambre syndicale des maîtres verriers bien qu’il ne s’agisse pas d’un milieu révolutionnaire. J’étais perçu à l’époque comme celui qui sait organiser et structuré. Finalement, j’ai toujours essayé de faire du lien, comme à Millau, je reviens à la lutte, entre le comité de défense millavois et les paysans où il y avait des antagonistes. Comme j’avais mon atelier à Millau et que j’habitais sur le Larzac, j’étais dans le bureau des 103 et dans le bureau du comité millavois. Alors, je me faisais engueuler en haut, puis en bas mais je faisais la médiation. Je préfère unir en cherchant la cohésion bien que je sache faire de la provocation. Nous avons qu’en même fait beaucoup d’actions pendant la lutte. On a calculé, plus de 500 actions, soit au moins une par semaine. Ce fut une expérience, une période heureuse, on croyait à des choses. Cela m’a appris sur le plan social et politique.

. Puisque nous évoquons cette époque de la Lutte, il faut pousser la porte de l’église de St-Martin du Larzac, un lieu symbolique pour vous…

C.B. : Oui, très symbolique car c’était le cœur de la lutte avec la Blaquière, les deux épicentres.

. En 1995, vous installez dans cette église quatre vitraux, un chantier presque communautaire avec l’aide de vos amis, des vitraux reprenant la technique des éclats de verre. Pouvez-vous décrire celle-ci ?

C.B. : J’ai qualifié cette technique de danses mérovingiennes. Parce que l’origine du vitrail, c’est l’époque mérovingienne et ces petits éclats de verre, ils suggèrent un peu des danses, comme une farandole. Comment naît ce style ? D’une façon générale, j’ai toujours essayé de trouver des techniques ou des dérivés en étant le plus minimaliste possible. Pour ces éclats de verre, il y a eu la rencontre avec le cuir. Car les premières recherches que j’ai menées, c’est un assemblage d’éclats de verre pris dans le cuir. Je me disais «ça serait amusant d’imaginer ce que des hommes préhistoriques, auraient pu faire avec des pierres translucides». Cela a démarré comme cela en associant le cuir qui servait à lier ces éclats comme des haches préhistoriques.

Les éclats de verre, j’y reviens. Les premiers éclats de verre, ce sont des verres tournés ronds animés par des stries que l’on voit dans certaines églises et maisons en Alsace. Le verre, c’est un liquide refroidi gardant en mémoire le liquide. Quand on lance une pierre dans l’eau, il y a un point d’impact et tout autour, il y a des cercles de plus en plus larges et qui vont mourir. Et bien le verre, il a cette particularité de garder cette mémoire physique. Je m’en suis aperçu en détachant des éclats de verres avec une marteline. Cette technique-là était connue mais elle n’avait jamais vraiment été expérimentée et là je l’ai mise vraiment au point zéro, en reconstituant une expression plastique à part entière dégagée du plomb et de la structure.

. Un autre lieu que vous présentez dans votre livre, c’est la chapelle de Blanc que l’on peut associer indirectement à la lutte du Larzac car il s’agit au départ d’une rencontre avec Yves Rouquette et Marie Rouanet. Peut-on faire un détour aux confins du Tarn non loin de Brusque ?

C.B. : Je les ai connus avec la lutte du Larzac. J’avais affaire à des littéraires, à des poètes. Intégrer des poèmes dans ces vitraux s’est donc imposé naturellement. Et plus, il y avait du sens car le grand père de Yves Rouquette était né à Blanc (à Peux et Couffouleux exactement).

Pour chaque vitrail, je dispose d’un éventail de possibilités, des langages qui vont plus ou moins bien selon l’édifice, selon la taille de celui-ci. A Blanc, il s’agit d’un petit bâtiment, les éclats de verre allaient très bien car on peut presque les toucher, il y a un rapport tactile.

. En vous émancipant progressivement du travail destiné à la réalisation de vitraux, vous vous êtes dirigé vers la peinture sur verre. Dans votre atelier, nous sommes ici entourés de ces œuvres de verre. Comme cela s’est-il imposé à vous ?

C.B. : Je ne sais pas trop. J’avais commencé à faire des choses en peinture sur verre mais je n’avais pas de thème, je n’avais pas d’accroche. Et puis je me suis mis à faire une sorte de planète. Ce qui est intéressant avec les planètes, c’est qu’il s’agit de nouveaux paysages, notamment grâce aux images de la NASA. Et comme il y en a des milliards et des milliards, il y en a certainement une qui ressemble à cela. C’est absolument sûr.

. Nous sommes ici dans un univers de galaxies, vous appelez cela des planètes, Comment opérez-vous ?

C.B. : Je travaille à plat sur un verre industriel. En fait, c’est de la peinture sur verre. Cela s’apparente un petit peu à l’aquarelle, c’est de la peinture à l’eau. Par contre le verre est plus performant que le papier car il ne boit pas, il est imperméable, il garde tout en surface. Tant qu’il n’est pas cuit, on peut le laver, on peut recommencer. En fait, pour obtenir ces choses là, je pulvérise de l’eau sur mes pigments, je pulse de l’air plus ou moins fort à chaud sur la peinture posée sur l’eau. J’essaie de reconstituer des phénomènes qui existent dans la nature. Par exemple quand un lac baisse de niveau, il laisse des traces, il laisse des limons. C’est le même principe. Je laisse des traces et une fois que c’est sec, je le cuis, jusqu’à 30 cuissons (il me montre une pièce). Ce sont des superpositions, à chaque fois, j’ajoute une couleur. Mais tant que ce n’est pas cuit, je peux revenir au stade précédent. Sauf les noirs, ils ont une ou deux cuissons, c’est tout. C’est un peu comme un voyage, on va faire un itinéraire, une destination et en chemin, on rencontre des opportunités, des chemins que nous n’avions pas prévus. Alors on va les prendre ou non.

. Comment pouvez-vous expliquer ce travail de création ?

C.B. : J’essaie de ne pas montrer le travail. C’est comme la peinture, il y a eu une cuisine et plus j’en fais, plus j’acquière de la technique. C’est de l’opportunisme. Disons que le premier geste, c’est un geste de provocation, au hasard, on envoie balader le pigment, des gouttes que l’on fait tomber et le hasard va indiquer un langage et ce langage, je vais essayer de le garder et de le poursuivre et de le développer.

. Le matin, lorsque vous descendez dans votre atelier, dans quel état d’esprit êtes-vous ?

C.B. : C’est comme l’amour, je suis amoureux des choses que je fais présentement. Mais parfois, cela s’interrompt. Là, j’ai éprouvé le besoin de m’échapper du cercle fermé des planètes. Maintenant, cela devient des taches mais elles s’apparentent encore à des galaxies. La singularité d’une personne, d’une œuvre, elle apparaît parfois tardivement. Le premier stade, c’est l’imitation et plus on vieillit, plus on se détache, on s’éloigne du troupeau. Même les vieux animaux se détachent du troupeau pour mourir. La singularité, elle apparaît ou non. Certains vont s’affranchir.

. Vous êtes donc devenu peintre sur verre en transgressant tous vos principes…

C.B. : Oui, tous mes principes. Je ressentais les peintres comme des colonisateurs. J’ai été une sorte de terroriste auprès de mes confrères. Je leur disais que la peinture, c’était antagoniste avec le vitrail. Et qu’il ne fallait pas peindre. C’était ma névrose politique qui a influencé cela. Maintenant, certains me disent «Et bien, tu nous as bien eu mon salaud. Tu nous as emmerdés toute ta vie avec cela et maintenant…».

. Mais vous vous sentez peut être plus artiste….

C.B. : Oui, sauf que je garde la lumière, c’est ma fidélité avec le vitrail. J’avais une expérience du vitrail, de la lumière mais je n’avais plus la force physique pour mener de gros chantiers donc j’ai adapté mes capacités, mon expérience à une nouvelle forme d’expression.

Je ne voulais plus m’engager sur des chantiers trop conséquents sans être en capacité d’en garder la maîtrise car c’est catastrophique quand un responsable, embarqué sur un chantier, casse sa pipe. Qu’est-ce qui se passe ?

. Vous pensez à la mort ?

C.B. : Oui, bien sûr que je pense à cela. Bien sûr. Là, dans mon atelier, si je meurs, il n’y a aucune conséquence. Et puis, cela m’a permis d’explorer. Je m’y suis mis un peu tard, je n’étais pas mûr pour ce travail de peinture sur verre. C’est comme une névrose, il faut qu’elle se soigne. A un moment, on s’en fout. C’est une période, c’est comme quand on est jeune, amoureux mais jaloux. Quand on est vieux, on n’est plus jaloux, la jalousie disparaît car on dit «ce mec-là, il est peut-être mieux que moi».

. Avez-vous le sentiment d’avoir franchir un palier dans votre carrière ?

C.B. : Ah oui et je suis le seul à faire cela en France. Le talent, c’est l’inspiration, la grâce et puis c’est le travail. C’est le mélange de tout cela. Là, je viens d’avoir une série de 7 – 8 échecs. On arrive parfois à des impasses. Mais ce fut bénéfique car on est obligé de se remettre en question, de réagir et de prendre d’autres chemins comme cette série en noir et blanc.

. Avec le recul, iriez-vous jusqu’à dire qu’avec le vitrail, vous étiez finalement dans un carcan ?

C.B. : Non pas du tout, car je me suis fait plaisir, je me suis amusé, mais j’étais dans un carcan administratif, ça oui assurément. Je n’ai donc pas de regrets. Après ce sont les limites de mon talent. Mais ça, c’est à chacun d’apprécier.

. Le principe même de votre métier est de travailler avec la lumière. Quelle est la meilleure expression que vous pourriez employer pour définir cela, vous domptez la lumière, vous la contenez, vous lui permettez d’exploser…

C.B. : Oui, la lumière, c’est un symbole puissant. Les animaux, les plantes sont attirés par la lumière. La lumière, c’est à la fois un symbole et une nécessité vitale. Le vitrail aussi doit traiter la lumière d’un bâtiment en réalisant une médiation entre l’extérieur et l’intérieur. A l’intérieur, la lumière, c’est comme un jet d’eau, plus on le comprime, plus il est puissant. Les petites fenêtres des architectures romanes sont très étroites parce que la lumière est très concentrée, le vitrail a donc comme fonction de réguler la lumière. Le vitrail, c’est cela, c’est l’aménagement de la lumière pour mieux voir. Comme les photographes, nous écrivons la lumière.

. Pendant votre carrière, viviez-vous au jour le jour, en prenant les chantiers les uns après les autres ?

C.B. : Vous pouviez être débordé de boulot et pendant 6 mois vous n’aviez aucun chantier. Moi, je me suis toujours débrouillé pour faire autre chose. J’ai fait de la marqueterie de bois, du bois brûlé, du béton moulé quand je n’avais pas de boulot en vitrail. Et ces techniques-là sont venues nourrir ma recherche vitrail a postériori, comme lorsque j’ai fait des vitraux et pierre et verre et en béton moulé. Comme je connaissais cette technique, je l’ai appliquée au vitrail.

. Vous êtes né en 1939, vous venez de parler de la vieillesse qui est là. Elle vous regarde en face, elle impose sa loi. Finalement, éprouvez-vous des regrets quant à votre carrière d’artiste ?

. C.B : Si j’ai un regret…(court silence)…Il me manque quelques années. Ce sont les années Larzac. Ces 10 années, j’en ai bien sûr profité mais je me suis occupé des autres et là en vieillissant, je me suis dit «là, il faut que je m’occupe de moi car si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place». C’est pour cela que je ne milite plus. Il y a des gens qui font cela mieux que moi. Ces 10 ans, ils me manquent. Je découvre des choses qui sont tellement importantes que je me dis, il faudrait que je puisse avoir du temps pour les expérimenter. C’est un peu comme la recherche scientifique. Il faut faire des essais et il faut considérer que les échecs, ce n’est pas grave. Je ne sais plus qui disait «Entre 30 et 40 ans, ce que l’on ne fait pas, on ne le rattrape pas». Il y a des luttes que je ne mènerai plus. Ca ne m’intéresse plus. Lorsque l’on est vieux, on gère son potentiel, on gère l’énergie qu’il reste. Donc, il ne faut pas la disperser. Quand on est jeune, on y va, on embrasse les causes. En vieillissant, on est plus réticent, car on sait que l’on ne changera pas le monde. Le monde changera peut-être, mais ce n’est pas nous qui le changerons alors on se détache de cela.

. La vie, c’est court…

C.B. : Oui, très très court. Je suis admiratif lorsque l’on voit l’œuvre de certains architectes et artistes qui ont eu des conditions de vie et de travail extrêmement complexes. L’espérance de vie était courte. Prenez un Caravage (peintre italien né en 1571, décédé en 1610), il fuyait la police, il n’avait pas d’atelier mais son œuvre est colossale. Ou Rubens, Il avait un atelier fixe à Anvers. Certes, il était aidé, c’était une entreprise mais en même temps, il était ambassadeur, il parcourait le monde. Lui aussi, son œuvre quantitativement fut colossal.

. Comment voyez-vous l’évolution du vitrail, l’évolution du métier de maître verrier ?

C.B : En France, nous avons 36 000 communes, nous avons donc sans doute 100 000 églises. Par exemple, pour la simple commune de Nant il y a 10 églises. Soit 100 000 édifices qui ont des vitraux, donc un fond de restauration qui nourrit la profession. Le vitrail continue de vivre dans le sillage de l’église.

Il y a peu, j’ai parlé avec l’un des photographes de Soulages. Il m’a dit «maintenant, je ne photographie plus que les maquettes de vitraux. C’est la seule intervention humaine, la prise de vue du modèle». Vous voyez, tout le reste est traité par robotique, on appelle cela le vitrail mécanique. La seule intervention humaine, c’est la prise de vue du modèle. Ensuite, tout est traité par robot même sur des grands volumes, jusqu’à 6 mètres de haut.

. Vous étiez finalement bien dans votre temps…

C.B. : Oui, tout à fait. C’est pour cela qu’il faut laisser des traces. Le vitrail n’est pas reconnu par les institutions, par le marché de l’art mais il a un avantage, c’est que étant entretenu comme bâtiment par les élus, par aussi l’administration lorsqu’il est monument historique, il a l’avantage d’être pérenne. Cela s’inscrit dans le temps. C’est pour cela que des peintres comme Soulages ou Chagal ont éprouvé le besoin de laisser des traces absolument pérennes. Il y a cette espèce de volonté de laisser une trace. Les verriers ont cette chance de pouvoir travailler et que leurs traces resteront derrière eux.

PROMENADES DE VERRE, guide des vitraux en Rouergue – 28 euros – dans toutes les bonnes libraires ou bien à la Galerie – Atelier de Claude Baillon, rue de La Capelle, Millau.