KEVIN PEREZ

JE SUIS UN COMEDIEN ENGAGE

Kevin Perez débute le théâtre par le stand up. Mais formé à la Compagnie Création Ephémère, il trouve ses marques dans un registre contemporain avec la pièce Federico sous l’aile protectrice de Philippe Flahaut. Aujourd’hui, avec plus de 70 spectacles annulés, il garde le cap entre pragmatisme, mobilisation et espérance. Rencontre à la Fabrick, dans ce petit îlot culturel qu’est la rue de la Saunerie.

« Plein, on était au début, au départ, quand c’est que ça a commencé. Plein, oui dans la maison, tu sais, la maison, là, qu’on squattait »…c’est ainsi que débute la pièce de théâtre «Rouge» écrite par le dramaturge Emmanuel Darley.

Kevin Perez interpelle le groupe «vous voyez, c’est une écriture particulière, avec beaucoup de rythme et de phrasé, un texte qui n’est pas facile à apprendre».

Un style dans la rythmique, presque martelé, chaque syllabe pour une sonorité particulière, précise. Parfois une simple phrase réduite à sa plus simple expression dépouillée, élaguée, mise à nu, un simple mot, sans scorie, parfois un verbe isolé, sans pronom, sans injonction, pris en tenaille entre deux points.

Dans un entretien publié sur le site littéraire Cairn en 2005 juste un an avant son décès, l’auteur ne déclarait-il pas «La vraie langue, c’est celle qui naît tranquillement sur la feuille, celle qui coule sereine de mon esprit. Naturelle. Libre….C’est avant tout question de sons, de rythme. J’enlève, j’élise pour que cela coule, sonne, rebondisse. Tout est langue, l’absence, le souffle, la ponctuation. Les silences, oui, doivent entrer dans l’écriture. Phrases en suspens. Langue inventée, malaxée, triturée mais qui coule, se dévide en bouche. J’écris à l’oreille, j’ai, dans chaque chose écrite, un rythme auquel je me tiens ».

Lumière sombre, juste un rectangle blanc, l’ordinateur en plein écran, trois halos de lumière. Sur le parterre, bleutés sont les reflets, froids, en cercles chevauchés. Sur la gauche, des chaises imbriquées, au mur, un escabeau appuyé, au sol, une valise blanche, une caisse rouge, un vieux matelas, Kévin Perez s’interroge «oui, ça peut être bien de détruire le tribunal ?».

Mercredi 15 heures, ils sont neuf sur scène, trois jeunes hommes, six jeunes filles, neuf collégiens, lycéens, pieds nus, corps en retenu, dans l’imprévu. La soufflerie s’arrête « qui veut bien me parler du texte ?». Une voix s’élève du groupe «il s’agit d’une bande de jeunes. Ils refusent…Ils se rebellent contre la société». Echange dans le groupe, Kevin conduit la réflexion. Le thème de la pièce est décortiqué au plus simple défini ainsi par Gilles Costaz le critique de théâtre «naissance et vie d’un groupe révolutionnaire».

Le groupe s’échauffe en cercle pour que le corps se libère du quotidien, oublier le scoot, les cours, les profs, Tik Tok et Insta. Pour chasser les tensions, canaliser son énergie et contenir ses pensées. Au centre du groupe, Kevin intervient, l’écoute est attentive «avec ces objets, vous allez créer des espaces. Avec de l’énergie. Avec les mêmes objets, on peut créer plein de choses, c’est cela que j’aimerais. Et à la fin, on va essayer de construire le début de la pièce». Il pose enfin cette question «vous avez appris votre texte ?»

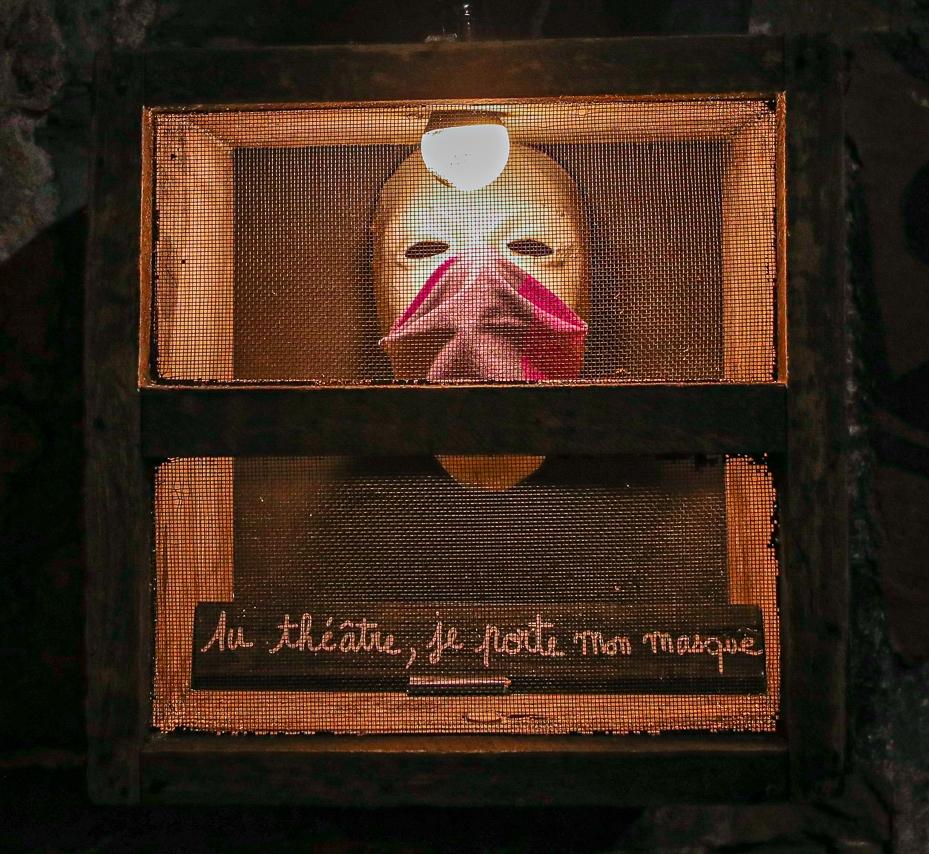

A l’entrée de La Fabrick au coeur de ce petit îlot culturel qu’est la rue de la Saunerie, 640 portraits cadrés serrés sont alignés. Des regards fixes, des sourires, des rictus, des cabotins, des coquins, des regards pétillants, enfantins, de la timidité, de la légèreté, de la réserve, mines graves et lèvres pincées, de la gravité, de la vitalité, des espérances ? Kevin Perez est de ceux-là, anonyme parmi ces anonymes. A 14 ans, lorsqu’il débute sur les planches sous l’aile protectrice de Philippe Flahaut, pensait-il vivre de cet art vivant, dans le dialogue, dans l’aparté, dans le questionnement pour dénoncer les tragédies d’hier et d’aujourd’hui ?

Nous nous sommes assis à l’arrière de la scène et sa petite estrade. Il faut tendre les mains bien devant soi pour avancer dans l’épaisseur du noir. Une petite pièce est attenante, voûtée, cloîtrée, une table au centre, 8 chaises tout autour. Sur les côtés, des rangées de cintres comme dans une friperie, des étagères, des cartons pour les tissus, les cuirs, les chaussures, les ceintures, les cravates, les lunettes, comme pour se faire la malle et partir pour un grand voyage. Une pièce de théâtre, c’est comme la vie, c’est toujours un grand voyage, qui plus est s’il s’agit d’une vie d’artiste. Kevin Perez est désormais comédien, il se raconte.

. Je me suis permis de visionner certaines vidéos de tes représentations dont celle du 4 avril 2009. Tu as donc 25 ans. Tu es seul sur la scène de la Maison du Peuple à Millau. Tu arrives en saluant la salle. A cet instant précis, en longeant le rideau noir, à quoi pense-t-on ?

K.P. : Tout d’abord, on a peur. Tout au moins, juste avant, on a souvent très peur. Peur de se tromper, peur d’avoir tout oublié. On ne sait plus ce qu’on doit dire, ce que l’on doit faire et c’est justement ça qu’il faut avoir. Cette sensation de tout oublier, c’est cela qui fait peur. Et en même temps, c’est une peur que l’on aime et qui nous pousse à y aller. Et je pense que pour parler du moment que nous vivons actuellement, c’est bien ce truc qui manque, c’est cela. C’est cet instant, parfois, ça ne dure que dix secondes, une minute, ce moment de la bascule « je suis en coulisses, j’ai peur, pourquoi je suis ici et là j’y suis et bizarrement, il n’y a plus la peur et tout arrive comme si c’était naturel. C’est ce truc qui manque le plus actuellement.

. Quel était le thème de ce spectacle du 4 avril 2009 ?

K.P. : En fait, il faut repartir du début. Moi j’ai commencé ici par des ateliers théâtre, j’avais 8 ans avec Philippe Flahaut qui est le créateur du lieu. Et puis j’ai été très vite attiré par la performance du soliste, le one man show. Et Philippe quelque part m’a offert la possibilité de mettre le pied à l’étrier en m’ouvrant les portes de la Fabrick, j’avais 14 ans pour jouer un tout premier spectacle. Et de là, de fil en aiguilles…

. Etait-ce un spectacle monté par Philippe Flahaut ?

K.P. : Au début, il s’agissait de reprises de sketchs, Palmade, Murielle Robin. Puis j’ai fait l’option théâtre au lycée Jean Vigo et ensuite, je suis allé à l’Oeil du Silence à Cahors, où j’ai travaillé notamment avec le mime Marceau, quelque temps avant son décès. Puis je suis devenu intermittent du spectacle en tournant dans les cafés théâtres. On se vend tout seul, on tape aux portes, on rencontre des gens car pour ce métier, le plus important, c’est la rencontre, en établissant un petit réseau pour pouvoir commencer à exister. Cela se passait beaucoup par la rencontre humaine, on le voit, aujourd’hui, à la Compagnie, lorsque l’on vend nos spectacles, on les vend encore par la rencontre humaine.

. Tu débutes une carrière dans le stand up, très jeune, quelles sont tes influences ?

K.P. : Moi, j’aimais beaucoup Guy Bedos, Desproges, des humoristes qui arrivaient à parler de sujets sensibles sur le ton de la dérision.

. Tu rentres sous l’aile protectrice de Philippe Flahaut qui évolue dans un registre très contemporain, comment trouves-tu ta place ?

K.P. : C’était loin, très loin de son univers artistique, à des années lumière mais en même temps, Philippe a ce côté très ouvert, de très humain. Il n’a jamais essayé de m’empêcher de faire cela. Après, il y a eu un vrai tournant mais qui n’a pas été imposé.

. Etait-ce retranscrire sur la scène cet engagement politique que tu as depuis très jeune ?

K.P. : Oui, je suis issu d’une famille politique, c’est vrai que j’ai baigné dans des repas de famille animés par des discutions politiques. Donc forcément, soit on s’en détourne à l’adolescence car on peut être en rébellion contre cela, c’est possible, soit on partage ces idées. Oui, j’aime le débat politique.

. Dans le stand up, est-ce difficile de marier l’humour et le sérieux des problèmes sociétaux que nous rencontrons ?

K.P. : Oui, c’est complexe car je n’avais pas le niveau d’écriture pour arriver à être performant. Pour aborder ces sujets-là en faisant rire, c’est compliqué car au début lorsque l’on n’a pas un nom connu, quand vous abordez des sujets comme cela sensibles, les portes des cafés-théâtres ne s’ouvrent pas nécessairement. Car ces lieux entre guillemets de “divertissement”, des lieux privés ont une notion de rentabilité et certaines formes humoristiques d’accès plus faciles sont parfois privilégiées.

. A propos de ces textes, de ces sketches, écrivais-tu tes propres textes ?

K.P. : J’étais épaulé par Monsieur André Dominguez qui écrivait des chroniques sur France Inter, France Bleu. On s’est rencontrés par hasard, il était dans la salle, proche de chez lui, au Vigan. Après le spectacle, nous avons parlé et ensuite, est venue l’idée d’écrire pour moi. Il y a eu également Chraz, que j’aime beaucoup, pas médiatiquement très connu. Il chroniquait sur France Inter, il maniait un humour qui me convenait.

. A cette période, il n’y a rien de vraiment tracé, le doute doit être présent, quel est ton état d’esprit, est-ce « je fonce et je vais m’en sortir ? Je vais me faire un nom… »

K.P. : En fait, il n’y a aucune volonté d’être célèbre, ce n’était absolument pas un but. Mais par contre, j’ai été soutenu par ma famille et mes parents qui m’ont toujours accompagné dans ce projet, dans cette envie. C’est un métier fragile, voire davantage encore aujourd’hui, car quel est le métier aujourd’hui pour lequel tu es certain de rentrer à 18 ans et en sortir à 60 ans ? Et bien, il n’y en a plus beaucoup. La réponse fut simple : et bien fais ce qu’il te plaît et donne le maximum pour espérer vivre avec ta passion avec pour objectif, se lever le matin et se dire «je suis heureux de faire ce que je fais». L’objectif, c’était juste cela.

Faire rire et ouvrir des fenêtres sur des problématiques que nous rencontrons, quel est le sens donné à cet engagement dans le spectacle ?

K.P. : En 2009, j’étais jeune, aujourd’hui, la culture elle permet de bouleverser, de créer du lien, de provoquer du débat. Donc aujourd’hui, l’objectif, c’est de créer les conditions pour que les gens se rendent compte et réfléchissent ensemble. La culture n’est pas là pour imposer quelque chose, elle est là pour présenter quelque chose et ensuite, ils prennent ou ils ne prennent pas selon leurs opinions, leur sensibilité. Mais de créer les conditions de l’échange, c’est pour cela que j’ai bifurqué vers le théâtre.

. Le théâtre, c’est un texte, une mise en scène, un décor, un scénographie, mais ce sont aussi des voix, comme juges-tu la tienne ?

K.P. : J’ai eu beaucoup de mal avec mon accent. Parce qu’il y a dans le milieu du théâtre très parisien parfois, l’idée que le comédien ne doit pas avoir d’accent. Je peux le comprendre un peu car lorsque tu joues un Tchekhov avec un fort accent du sud, ce n’est pas facile mais je l’ai mal vécu dans mon école car on a vraiment essayé de me le faire perdre. Ce fut compliqué pour moi. C’est une partie de moi et en plus pédagogiquement, ce n’était pas très intelligent au point que lorsque je posais une question dans un bureau, si je le disais avec un accent, on ne me répondait pas. A la fin, j’en étais complexé. Aujourd’hui, il est là, ou pas là.

. Dans ta jeune carrière, un grand virage se réalise, c’est quitter le rire pour aller vers des choses plus profondes et personnelles, est ce la pièce Federico le point de départ ?

K.P. : Oui, je crois. C’est né, je faisais un stage avec un Monsieur Jean Louis Hourdin qui est metteur en scène et pour la première journée de stage, nous devions venir avec un texte qui nous représente. J’avais donc choisi un poème de Pablo Neruda sur la guerre d’Espagne. Pourquoi ce texte ? Parce que j’avais ce grand père espagnol, Federico, qui n’avait jamais parlé de la guerre d’Espagne, je ne savais donc rien de la Guerre d’Espagne. Cette histoire était occultée, mon père et mon oncle n’ont jamais posé de questions ou peu. Il l’a racontée une fois lors d’un repas de famille en disant bien que c’était la dernière fois. Mais moi, je n’étais pas né. En même temps, mon engagement politique vient sans doute de là, certes, il n’a pas parlé mais il a transmis les valeurs anti racistes, anti fascistes, anti cléricales aussi. Je pense que l’engagement politique de la famille vient peut-être de là.

En 2012, il y a donc ce texte de Pablo Neruda et le stage tourne autour de cela. Et en sortant de là, Philippe me fait une proposition «j’aimerais te mettre en scène seul mais forcément dans un autre registre». Une perche qu’il me lançait. «Maintenant, tu choisis de quoi tu veux parler» et c’est cela qui est apparu. Puis nous avons contacté Filip Forgeau qui est un auteur contemporain. Nous avons donc fait un an de recherches tous les deux. A la fois sur moi et à la fois sur la grande histoire de la Guerre d’Espagne et puis est né le texte Federico.

. Federico fait naître en toi le comédien que tu es aujourd’hui, on peut dire cela, ou es tu un comédien multi-facettes ?

K.P. : La période d’avant, quelque part, m’a beaucoup servi car c’est très dur de faire rire, c’est très dur d’être seul à faire rire dans un café-théâtre où parfois il n’y a personne. Cela a permis de donner une facette de jeu d’acteur et puis d’entrer dans un autre registre. Donc le Kevin de 2009, il n’est pas mort, il est toujours là.

Tout est apprentissage. Là, j’ai un atelier avec des ados. Donc c’est moi qui vais leur apprendre quelque chose. Eux-mêmes vont m’apprendre quelque chose, car ils vont se tromper et indirectement je vais apprendre. A la Compagnie, aucun rôle n’est le même depuis Federico, on a créé cinq, six autres spectacles, chaque rôle est différent, chaque attente du metteur en scène est différente, chaque rôle, chaque texte apporte une expérience.

. Lors de la première représentation de Federico, comment abordes-tu celle-ci, seul sur scène, avec un texte peut-être plus complexe à exprimer ?

K.P. : Compliqué, je ne sais pas car c’est un autre registre. Ce qui fut compliqué, ce fut la présence de toute ma famille dans la salle et notamment, vers la fin du spectacle, c’est vraiment mon histoire de famille. Philippe m’avait donné pour consigne «je ne veux pas que tu dises le texte, ce sont tes mots. A chaque représentation, tu fais le pari de rajouter quelque chose, de changer la manière de le dire, pour que cela soit frais et sincère». Mais l’émotion fut très forte et ce fut très fort de ne pas se laisser submerger par l’émotion à ce moment précis du spectacle. Je le redoutais car en répétition, je pleurais lorsque je parle du maillot de Barcelone que mon grand-père m’offre quand je suis tout petit. Car il était contre le Real de Madrid car le Real, c’est le maillot blanc représentant le roi et Juan Carlos était un héritier du Franquisme. Cela peut paraître anodin, mais c’était très intime.

. On reste ainsi une heure seul sur scène, on doit créer un lien avec le public, on appelle cela le mur….

K.P. : Le quatrième mur….

. Ce quatrième mur, faut-il le rompre de suite ?

K.P. : C’est un parti pris de mise en scène. Le quatrième mur est peut-être là pour protéger le spectateur. C’est un choix. Ici à la Compagnie, il y a le parti pris de vouloir casser ce quatrième mur pour que le public soit impliqué dans la pièce, dans la dramaturgie de la pièce. Mais dans Federico, le quatrième mur est très vite cassé, car c’est un monologue, et de ce fait, mon partenaire de jeu, c’est le public. Forcément, il y a une adresse à eux.

. Nous sommes ici à la Fabrick, un vieux bâtiment. Tu es presque né ici comme artiste. Ce lieu, que représente-t-il pour toi ?

K.P. : C’est plein de souvenirs, c’est émouvant car j’ai passé mon enfance, mon adolescence dans les ateliers. C’est le lieu qui me permet de vivre de ma passion car à 14 ans, je fais mon premier spectacle ici. Le lieu qui lorsque je sors de l’école de théâtre m’a permis de faire mes premiers cachets, et maintenant, c’est le lieu dont je m’occupe car Philippe a transmis la direction de la Compagnie même si Philippe est toujours bien présent. Un lieu qui a une symbolique forte, c’est une ancienne usine et comme nous considérons notre métier comme de l’artisanat. Ce lien entre ouvriers et intellectuels du monde de la culture que souvent on oppose, c’est bien qu’on le réhabilite dans un lieu comme celui-ci.

. Nous avons traversé dans la pénombre ce lieu, une taverne, un antre, c’est presque un musée. Tu as appris à te sentir bien ici. Comment se construit un tel univers au fil du temps ?

K.P. : Oui, ici c’est baroque. Oui, car pour moi, cela signifie qu’il y a de la vie, qu’il y a de l’histoire. Pour moi, il est important de garder une âme au lieu. L’histoire, c’est un jour Philippe (Flahaut) qui passe dans la rue en 1995, une fenêtre, il regarde cela, il a envie de monter le Cyclope. Il va à la mairie en disant «je veux monter là». Et la mairie suit. C’était l’époque Godfrain en 95. La mairie met aux normes et il joue pendant un mois ici. Alors il demande à rester, la mairie accepte. Mais la mairie se sépare du bâtiment à un privé qui est Franck Gilleron et qui devient notre propriétaire. Donc tout ce que l’on voit dans le hall, ce sont des traces de gens qui sont passés ici comme spectateurs, élèves, artistes.

. Pendant l’entretien, tu as cité plusieurs fois le nom de Philippe Flahaut, j’ai bien compris qu’il tenait un rôle important dans ta carrière et sans doute dans ta vie. Est-ce que tu peux mieux le définir. C’est un metteur en scène mais plus que cela ?

K.P. : C’est un très bon pédagogue, c’est quelqu’un de très ouvert, de très humain, généreux dans l’accompagnement, passionné. Je ne dis pas que ça ne frotte pas, c’est une vie de compagnie. Mais ça a tout de suite collé. On est en accord politiquement au sens noble du terme et artistiquement. Car si je ne partageais pas la vision politique et artistique de la Compagnie, je n’y serais pas rentré depuis 2008 – 2009.

. Comment choisissez-vous ces auteurs ?

K.P. : Tout d’abord, il y a la lecture de leurs œuvres, on se plonge dans leurs œuvres, on aime ou on n’aime pas. Sachant que celui qui se prononce là-dessus, c’est qu’en même le metteur en scène car c’est véritablement lui qui va devoir travailler sur le texte. On aime beaucoup le théâtre contemporain et les auteurs contemporains. On aime aussi les grands classiques, on aime les revisiter pour savoir ce qu’ils nous racontent aujourd’hui. Donc le compagnonnage, ça part d’une rencontre, ou bien de la découverte d’un auteur, son écriture, son univers. On propose alors à un auteur d’être notre compagnon. Puis il y a une rencontre physique comme par exemple avec Sylvain Levey, Philippe (Flahaut) l’a rencontré à Poitiers à la Maison Maria Casarès où l’on jouait l’un de ses textes. La commande a été faite avec des éléments précis comme la distribution, combien d’hommes et de femmes et puis on monte les dossiers pour pouvoir financer son écriture. Et ensuite, il part au travail et on découvre son texte. Pour «Petit Enfer», nous l’avons découvert autour de la table, il a fini l’écriture en fonction de nos voix, en fonction des erreurs que nous faisions dans la lecture. C’est à chaque fois une rencontre humaine.

. Tu as mis en scène «La Robe Rouge de Nonna» sur un texte de Michel Piquemal. Tu es donc passé de l’autre côté de la scène, assis au pupitre du metteur en scène. Comment choisis-tu tes textes ? S’agit-il également d’une rencontre ?

K.P. : La manière dont c’est choisi ? Il faut que je sois touché par une écriture. J’aime les écritures assez rythmées, où les mots se mastiquent et ensuite il faut qu’il y ait chez moi une envie de le défendre, de parler de cette histoire. C’est donc souvent des sujets sociétaux, politiques que j’ai envie de montrer au public pour qu’il puisse se poser des questions.

. Une année de théâtre, ce sont des répétitions, des tournées, des médiations. Aujourd’hui, avec la fermeture des théâtres, comment ressentez-vous le manque ?

K.P. : Au-delà des 10 secondes dont nous avons parlées, c’est l’humain. Le premier confinement, ce fut un coup de massue pour tout le monde. La première urgence fut économique via l’intermittence du spectacle. Nous avons réussi à obtenir des choses. Mais là, nous allons devoir nous rebattre car la situation perdure. Car là, il y a une seconde urgence qui inquiète la compagnie, c’est qu’on est entrain de considérer la culture comme «non essentielle» alors qu’il n’y a aucune raison de fermer un théâtre ou un musée. Nous, on peut appliquer des mesures sanitaires strictes, on ne parle pas, on est tous dans le même sens, on est tous séparés et masqués. Et on nous ferme. Je pense qu’il y a une dimension idéologique. Personne n’a dit autour d’un bureau «la culture, on en a ras de bol», non, ce n’est pas cela. Pour moi, ne pas permettre à la culture d’exister, c’est une volonté purement idéologique. Le grand danger, c’est le message que l’on envoie à ceux qui n’allaient pas au théâtre, dans les lieux culturels auparavant. Le théâtre par internet, le théâtre par vidéo, rester chez soi…mais là, ce que nous venons d’évoquer ensemble, le théâtre, c’est du partage, des rencontres. Comment cela se fait-il que des jeunes peuvent aller dans une salle de classe mais ne peuvent pas venir avec la même classe dans un théâtre pour voir un spectacle ? Nous allons avoir des collégiens qui vont sortir après deux années sans avoir jamais vu un spectacle. Chez les primaires, même chose. Et ça c’est grave, c’est grave. C’est essentiel, c’est la pratique, c’est aller voir, et ça sur un plan comptable, on ne peut pas le chiffrer dans un tableau Excel, c’est de l’humain. Je pense que l’enjeu est vraiment philosophique, la question est : quelle importance on accorde à la culture et à l’émancipation ?

. Vous sentez-vous méprisés ?

K.P. : Méprisé… ??? (court silence)…Les politiques ne nous soutiennent pas beaucoup. Là, il va falloir poser des actes. Quand allons-nous pouvoir aller dans les salles ? Je ne dis pas que l’épidémie n’est pas là, mais je suis partisan d’une réouverture raisonnée, organisée. C’est injuste, on peut aller à l’église…

. C’est également un one man show…

K.P. : Je n’ai rien contre l’église, mais ce sont les mêmes conditions que d’aller au théâtre.

. Peux-tu nous dresser un tableau de l’équipe qui t’entoure ici à la Compagnie ?

K.P. : L’an passé, nous avons employé 22 intermittents du spectacle selon les pièces. Par exemple pour Cendrillon, nous étions 14, il s’agissait d’une grosse production. Travaillant ici, il y a Marie Flahaut, Vincent Dubus, moi-même et Cécile Flahaut, Laura Flahaut, Philippe Flahaut, c’est très famille. Et ensuite Steve Canillac et Thomas Tréloine, Victor Paul qui est musicien, Mickael Vigier et Fabien Salabert, ils sont nos techniciens. En fonction du spectacle, nous formons une équipe, selon les personnes, selon le texte, selon la dimension de la production. Avec François Tomsu qui est scénographe et William Puel qui est notre décorateur. C’est vraiment une structure professionnelle.

Le noyau dur, ce sont 5 personnes qui se voient une fois par semaine pour travailler à la fois dans la gestion du lieu, dans son animation, dans l’organisation administrative de la Compagnie.

. Reposez-vous sur un schéma financier viable ou précaire ?

K.P. : Précaire non, car nous avons l’avantage de l’intermittence. Mais aujourd’hui, la structure est fragilisée car il faut qu’en même avoir une trésorerie par rapport aux charges du lieu. La grosse problématique, ce sont les intermittents et surtout les techniciens. Nous par exemple, nous pouvons encore faire de la médiation dans les écoles mais un technicien, s’il n’y a pas de travail, il n’a vraiment pas de travail. Nous, nous avons un technicien, Mickael qui n’a pas travaillé depuis mars 2020. Habituellement, il travaille sur des grosses structures, sur la scène nationale, mais là, il n’a aucune visibilité, tout s’annule. Pour eux, c’est le pire, d’ailleurs beaucoup ont changé de métier. Et cela aussi pose un problème, car nous pourrions perdre à terme des compétences.

. Tu as évoqué brièvement vos actions pour promouvoir le théâtre à travers des médiations. Que signifie ce terme ?

K.P. : Comment amener dans des lieux de culture des personnes qui n’y viennent jamais ? Comment crée-t-on les conditions pour aller à la rencontre de ce public là ? Ce n’est pas je monte mon spectacle, je le joue et je me barre. Non, donc nous allons dans les classes et nous intervenons auprès des élèves avec des thématiques autour du spectacle. Mais cela va aussi sur des moments auxquels je tiens beaucoup, des moments de rencontres, de partages, par exemple, nous faisons des repas partagés avec la population où l’idée, c’est que chacun apporte de quoi grignoter et l’idée c’est de parler de nos métiers. Qui sommes-nous ? Pour apprendre à se connaître, pour désacraliser notre profession. Pour expliquer tout le cheminement pour arriver à un produit fini dont l’objectif, c’est que le public ne doit pas se rendre compte du travail.

Ton grand père quitte l’Espagne pour fuir le franquisme puis arrivé en France, il rentre en résistance poussé par un idéal. Penses-tu qu’aujourd’hui les jeunes que tu côtoies à travers le théâtre soient portés par des idéaux ?

K.P. : Ont-ils un idéal ? Oui, j’ose espérer que oui. Je réfute les gens qui disent que la jeunesse se laisse aller, au contraire, ils ont plein d’espoirs et d’idées. Je pense que l’idéal chez les jeunes, ce que je ressens le plus, c’est la question écologique, qui pour moi est aussi une question sociale. J’ai l’impression qu’ils sont très engagés mais qu’on ne leur laisse pas assez la parole. On ne les écoute pas assez. Il va peut-être falloir leur donner un horizon.

. Dans ton spectacle Federico, Filip Forgeau te fait prononcer cette phrase «le théâtre c’est une arme offensive et défensive contre l’ennemi». J’aimerais savoir qui est l’ennemi aujourd’hui ?

K.P. : Qui est l’ennemi aujourd’hui ? Ils sont multiples. Pour moi, ce sont tous ceux que j’appelle les obscurantistes, tous ceux qui essaient d’éteindre la lumière, tous ceux qui utilisent les peurs pour maintenir un pouvoir en place. J’ai l’impression qu’en jouant avec nos peurs, l’homme a une réaction très animale et peut le conduire à faire des choses horribles. Aujourd’hui, l’ennemi, c’est la peur.

L’entretien se terminait ainsi sur ce mot. La peur, la peur, un mot épelé d’une voix douce mais profonde sous cette voûte aux murs épais comme ces blockhaus posés sur le sable de Juno Beach et d’Ohama Blood Beach sur la côte Normande. Là où fut construit le Mur de l’Atlantique, là où furent débarqués ces rangers abattus en batterie sous le feu de l’ennemi.

La peur, les secrets, le non-dit, ce sera le thème de la prochaine pièce «Petit Enfer» dont la première est donc programmée pour novembre. En 2018, au retour d’une tournée, Philippe Flahaut, le patriarche, réunit sa troupe «j’aimerais bien parler de l’œuvre de Philippe Lagarce», ce Lorrain fils d’ouvrier, dont l’œuvre ne sera vraiment reconnue qu’après son décès, à 36 ans, fauché par le SIDA comme de nombreux intellectuels des années 90. Il est l’auteur de «Pays lointain», «Nous, les héros», «Juste la fin du monde» son œuvre désormais culte adaptée au cinéma par Xavier Dolan en 2016. Kévin apporte cette précision «dans toute son œuvre, il ne parle que d’homosexualité mais à aucun moment ce mot n’est prononcé.»

Il faut toujours un point de départ à une aventure théâtrale, poussé par le désir puissant de rentrer, cheminer, se perdre pour se retrouver dans un texte, dans cette écriture particulière d’un auteur qui explore le poids des non-dits, des secrets et de l’impossibilité de révéler une lourde vérité. Mais le metteur en scène et sa troupe bifurquent. Monter du Lagarce dont «Juste la fin du Monde» une pièce rentrée au répertoire de la comédie française en 2008, peut conduire à la reculade, à l’esquive. Ce n’est pas un échec, c’est une étape dans le processus de création. Kévin le confirme « Lagarce, c’est s’attaquer à un monstre du théâtre. Et puis un jour, nous sommes ensemble dans un camion en route pour Guéret pour jouer «Etre Humain». Dans le camion, nous parlons de cela. Je lui dis «tu sais, il y a un auteur que j’aime beaucoup, c’est Sylvain Levey».

Le dramaturge est contacté, le thème, parler du secret et en particulier celui sur l’homosexualité en référence ave la pièce «Enfin la fin du monde». Fin septembre, le texte est couché sur le papier, mis sous plis, adresse postale La Fabrick, 9 rue de la Saunerie, Millau. L’histoire, un huis clos en Normandie, dans une famille, pour célébrer la mort du père, un peintre reconnu et des secrets qui éclatent les uns après les autres comme des balles tirées à bout portant dont le dernier secret, l’homosexualité enfin révélée de l’un des enfants. Un sujet très sensible écrit avec une certaine légèreté, proche de la comédie, d’une écriture très rythmée, Kevin Perez a droit au dernier mot «une pièce avec beaucoup d’adresse au public. Et là, pour le coup, le quatrième mur sera bien cassé».